もったいない茶葉で作られたおいしい食器

世の中にはSDGsや環境について考えている人が沢山いて、頑張っている人たちがいる。

その活動背景からSDGsの活動を知ると同時に、応援という形で手助けになることをしよう考えました。

そこで、「CAMPFIRE」というクラウドファンディングサービスを利用してみました。

クラウドファンディングは支援者と起案者がいて、支援者は「いいな!」と思ったプロジェクトへお金を支援することで、モノや体験などのリターンを得ることができます。

私が今回応援させていただいたのは、

アサヒユアハウスさんと狭山の茶師の方が取り組んだ共創プロジェクト

『【もったいない茶葉でものづくり】お茶香る食器、ブロック、ビールで狭山茶を楽しもう』

という素敵な取り組みです。

「出物」という茶葉の製造工程で発生する副産物を利用してつくられたプロダクトを通して、「狭山茶」を知ってほしいということから始められたそう。

「もったいない」茶葉を使ってアップサイクルで作られたプロダクトは魅力的でまさにSDGs。

まさか茶葉で食器が作れるとは…。

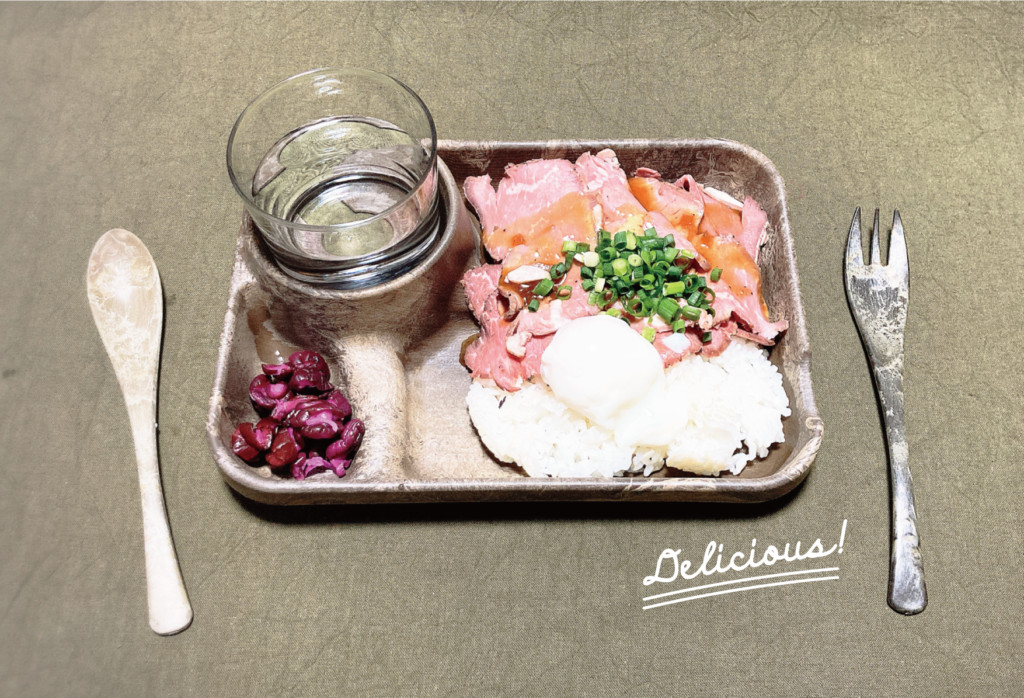

今回私がリターンとしていただいたのは茶葉で作られたワンハンドプレート。

今年から一人暮らしを始めるにあたって、まだ食器を揃えられていないことからこちらを選びました。

プラスチックの代わりに「茶粉末」を使用しているとのことで、実際ランチプレートを手に取ってみるとお茶のあの香りが漂ってきました。

キッチンに入るとお茶の香りがするくらいです。

手触りもナチュラルで手に馴染む感じがします。また、軽くて扱いやすく食器としても使いやすさ抜群。

素材感あふれる模様も素敵です。

せっかくなので大好物のローストビーフ丼を作成してみました。

お茶の香りのするローストビーフ丼になんだか不思議な感じになりながらも美味しくいただかせていただきました。

私自身お茶を飲む習慣はないものの、祖母や母がよく急須でお茶を飲んでいたので、

お茶の香りに触れる機会は結構あったなあと思い出しました。

お茶を飲まない私でもこうやって関われる機会があるのは嬉しいことです。

どんどん便利になっていく世の中、地域の中の昔ならではの産業や工芸が、時代の流れで需要と供給が釣り合わなくなりなくなっていくことが多い。その中で試行錯誤し、時代にあわせて変化することでその産業が元々持っていた魅力を持ちながらも新しい人に届くようになる。

そんな素敵な体験をさせていただきました。

また、生産の中でどうしても出てしまう不要なものとされていたものに目をむけ、価値のあるものに変身させるアップサイクルという考え方はサスティナブルで、大量生産が普通とされる時代においてすごく大事な考え方であると思います。またそうやって作られたプロダクトも素敵だなあと思うのです。

SDGsと聞くと目標が大きすぎてなかなか自分ごとに置き換えることができませんでしたが、案外身近に感じることができるものなのだと体験させていただきました。

”袋菜園にチャレンジし、収穫した野菜を使い家族に料理をふるまう。 「つくる責任・つかう責任」を体感しました。

今回私はじゃがいもの栽培にチャレンジしました。

鉄腕!DASHで最近は袋栽培と言われる手法の家庭菜園が流行っていると知り

手軽に始められる家庭菜園をやってみたい!と思い挑戦しました。

じゃがいもは”種芋”と呼ばれる、”ちょっと目が出ているじゃがいも”を植えて栽培する為

ホームセンターで腐葉土などを調達した後、

そのままスーパーに移動し、芽が出ているじゃがいもを吟味しました。

自ら発芽しているじゃがいもを選んで買うのは初めてでした。

ここからは栽培です。腐葉土の袋の上をカットし、種芋を植え、肥料をあげていきます。

今回は「メークイン」「北あかり」の2品種を植えました。

植えて1週間~2週間で芽が出ると聞いていたのですが、

2週間たってもびくともせず、、ショックを受けていたところ、

3週間目でやっと芽がでました!嬉しかったです。

段々と愛着がわき、家族間でもじゃがいもを通したコミュニケーションが増えました。

無事、ちょっと小さなじゃがいもが沢山できました。

素材の味を楽しみたかったので、

家族へ「ポトフ」と「じゃがバター」をふるまいました。

お芋をあまり食べないお父さんもおいしいと言っていました(笑)

今回、自身で食べる食材を自身で作ることを通じて、「つくる責任・つかう責任」として、

自然への理解や農家さんの働きに対する理解を深められました。

小さくても生産者の立場になる事が出来ることで、SDGsの目標全体を〈自分ごと〉として考える事ができました。

土や緑に触れて心が癒されたり、農薬を使わずに安心な野菜を家族で楽しむ事で、

SDGsの目標「すべての人に健康と福祉を」も体感できたと考えています。

また、袋栽培は、スペースの少ない場所でも始められる取り組みで、お手軽なので皆さんも興味を持っていただけると嬉しいです。

赤ちゃんが口に含んでも安全なタオル!?毎日使うからこそ、知ってほしい持続可能な取り組み。

日常生活において、誰しもが日に一度は触れる「タオル」。

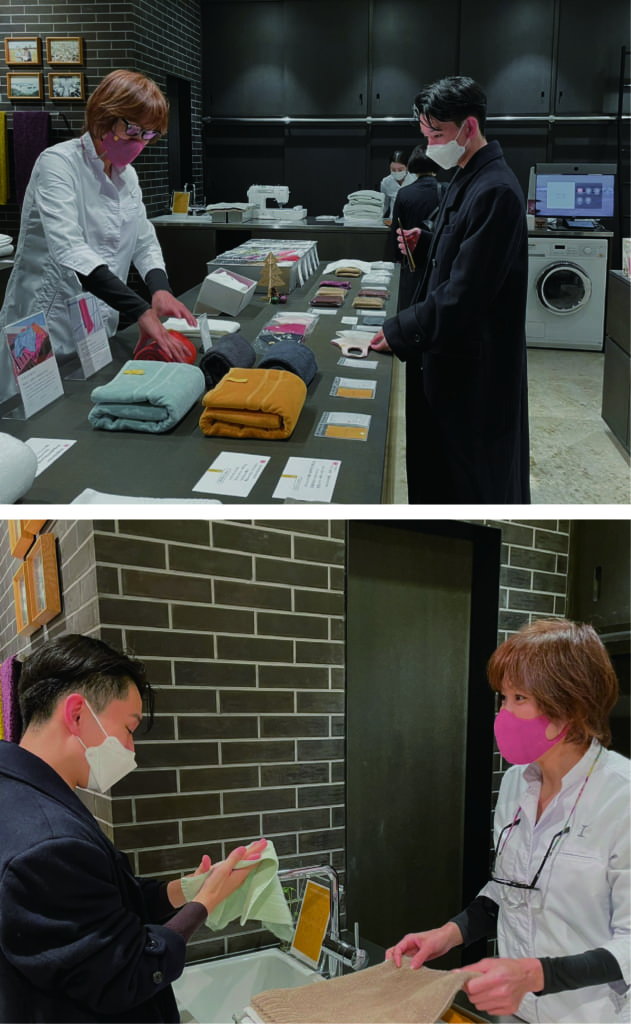

今回は、そんな身近なところからSDGsを考えるきっかけになればと、知人の紹介で「IKEUCHI ORGANIC」へ。

「IKEUCHI ORGANIC」は最大限の安全と最小限の環境負荷でテキスタイルをつくっている今治タオルの製造会社です。

先日、実際に直営店を訪ね、実物に触れ、お話し、IKEUCHI ORGANICの取り組みと想いに触れてきました。

入店早々、スタッフの方に本企画の趣旨を説明したところ快くご説明いただけることに。

まずは店内を回りながら、「IKEUCHI ORGANIC」の取り組みや特長をお話いただきました。

語り切れないほどあるので抜粋しますが、特長は何といっても安全性と環境への取り組みの部分。

安全性では、世界最高水準の安全な繊維として認められており”赤ちゃんが口に含んでも安全”と言われるほど。

環境への取り組みでは、環境負荷を最小限に抑えるため、タオルの繊維工場の使用電力100%を風力発電で賄っており、「風で織るタオル」と愛称がつくほどだとか。

一通り説明を受け、実際に触れさせていただきながら素材の違いや織り方の違いを見て回りました。

また直営店舗では、新品のタオルだけでなく実際に使用しているタオルをお試しできるということで、リアルな違いを体験してきました。

用意されたのはKYOTO STOREがOpenした当初のタオルで、なんと8年前のものだとか。

それも、ただ保管しているのではなく洗濯機にかけ実際に使用しているリアルなタオル。

戸惑いつつも、手を濡らしてそのタオルを使用してみると、そのすごさに思わず笑ってしまいました。

ポンポンとタオルを当てるだけですぐに手から水気がなくなります。

見た目は新品と比べて多少のくたびれは感じたものの、吸収力はバリバリの現役でした。

家のタオルは、半年ほど使用すればかたくなりチクチクし始め、顔に使おうものなら凶器にすらなるレベルなのに。

だからこそ、この違いに驚き笑ってしまったんです。

話を聞くと、タオルそのものの性能もあるようですが、洗い方や干し方もかなり影響があるんだとか。

一例では柔軟剤を使わないほうがいいとか、干す前に一回バサッと振るなどですが、これも語り切れないものの一つなので、実際に体験していただきたいです!

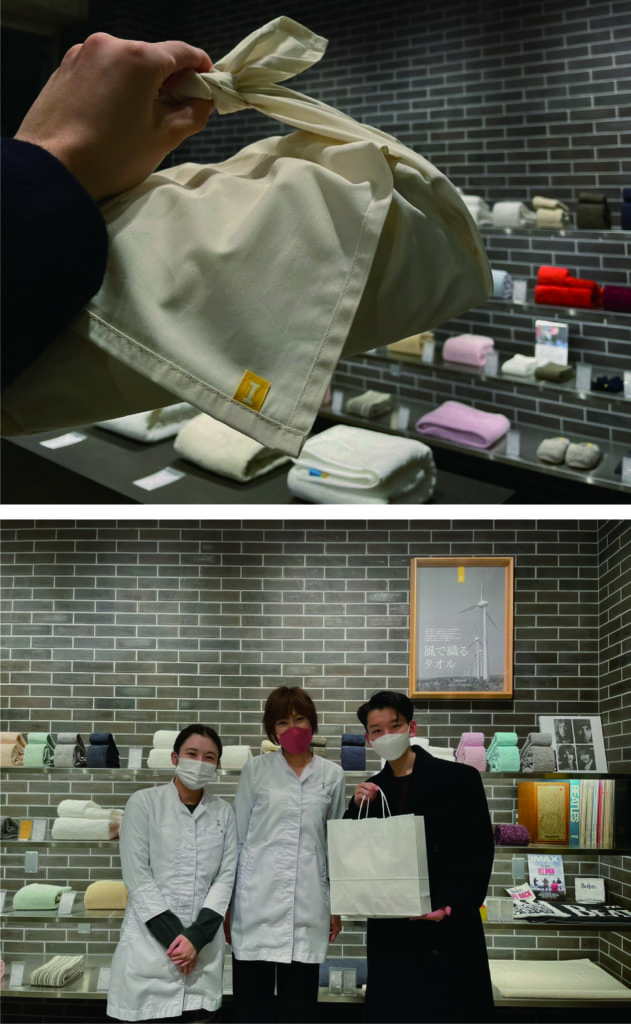

そして、最後は待ちに待った購入タイム。

まずは自分用に、社会人になり使用頻度も高くなったハンカチを2枚、家族用にバスタオルをプレゼントで。

ハンカチは、やわらかくて吸水性が高い特徴をもつバンブーシリーズという竹が使用されている物をチョイス。

このシリーズはカラーバリエーションも豊富でとても素敵なんです…!

ちなみに、私はネイビーとバイオレットと、激渋コンビを選択。

そして最後の最後、レジでもSDGsを感じる体験が。

なんとビニール袋も植物性プラスチックが90%以上使用されているものを扱っていたり、商品をその後も使える風呂敷で包んでもらうことができたりと細部までこの徹底ぶり。

プレゼント用は風呂敷で包んでもらい、少し特別感を持たせてみました。

以上、これでも語り切れませんでしたが、印象が強かったものをシェアさせていただきました。

(他にもサウナタオルやビートルズとのコラボ話、洗濯方法などいくつものご説明を頂きました)

最後はご説明いただいた店員さんと一緒に。

どうもありがとうございました!!

おわりに。

この企画ではSDGsに関する取り組みの発見から、学び、体験、シェアまで、一連の流れに取り組んでみました。

身近なところからSDGsを考えつつも、やはり個の力を広げていくことも今後は重要になってくると思うので、今回の企画がそんなきっかけになり、これからもSDGsへの取り組みの輪を広げていけたらと思います。

「サーキュラーエコノミーデザイン」 〜 アート芸術が創る循環型社会における建築物の価値 〜

プラスチックを98%削減した紙カミソリの使用体験レポート

私たちの生活のあらゆる場面で利用されているプラスチック。

しかしプラスチックの多くは「使い捨て」されており、これまでにリサイクルされたのは全体生産量のわずか9%、既に世界の海に存在しているプラスチックごみは1億5000万トン、そこへ少なくとも年間800万トンが新たに流入しているというデータがあります。

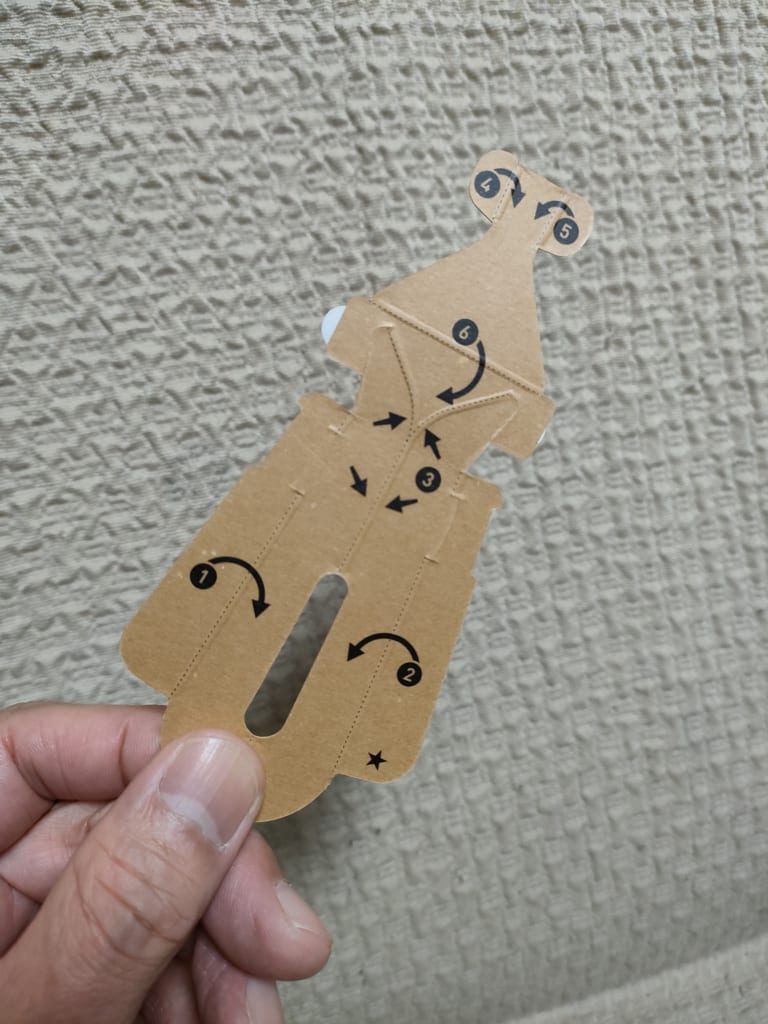

そこで「使い捨て」商品でありながら、プラスチック使用量を98%削減した紙カミソリを体験してみました。

パッケージを見るとほぼ厚紙一枚という感じで、非常に薄くて旅行や出張などにピッタリです。中身を取り出し数字の順に、折り紙のように折って組み立てていくのですが、このギミックが煩わしさというより、ワクワク感が高まってくるところが不思議な感覚です。刃部は3枚刃で私の剛毛にも負けないタフな剃り心地です。シンプルでジェンダーレスなデザインも魅力的で、平面で構成されているのですが使い心地も問題ありません。

1回で捨てるのが忍びなく何日位使用できるかテストしてみました。浴室に置きっ放しにして使用しましが、5日目位まで問題なく使用できました。

個人でできる事は小さいですがマイバッグ、マイボトルなど、少しでもプラスチック使用量を減らす事を意識して生活していきたいと思います。

海洋ごみからリサイクルしたボールペンを使おう

陸地で捨てられ、最終的に海へ流れ込んでしまったプラスチックごみは、毎年800万~1200万トンに達し、2050年には魚よりもプラスチックの量が多くなるとの試算もあるらしい。

初めはSDGsて何?から始まり語るうちにスーパーでのレジ袋削減、エコ容器採用、食品ロス削減対策「てまえどり」など身近なところで関わっていることを認識しました。

また目標5のジェンダー平等についても最近のドラマなどにかなり影響しているという意見もありました。

リサイクル商品を知る、使うことで環境影響など色々と考える機会になりました。

用紙リサイクルを学ぶ

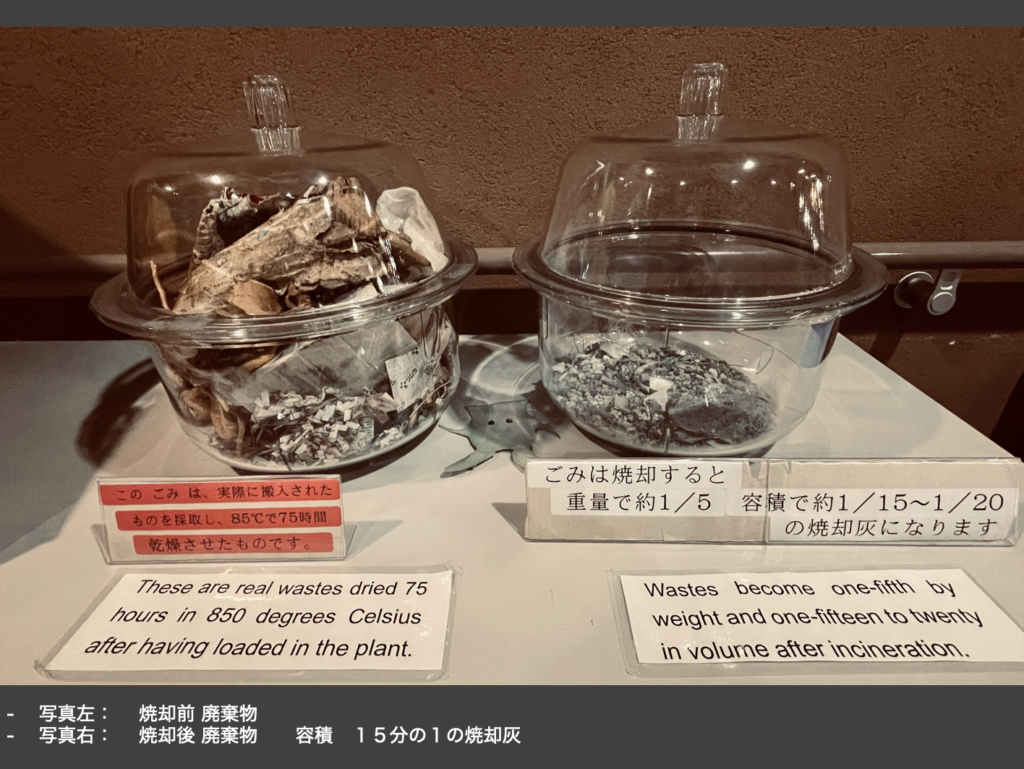

山陽製紙本社工場に見学に行ってきました。

日々多くの不良用紙が発生し、回収業者に委託→リサイクルされているのは理解していましたが、

実際、現場での色々な取り組みを知り、また 学ぶこともとても沢山ありました。

印刷の予備紙削減・印刷用紙サイズの縮小など、不良用紙削減に努めてきましたが

それでも毎月大量に出している不良用紙を100%使用し、再生紙として使用出来るように山陽製紙さんにサンプルテストを依頼しました。

今後は地域や工場で発生する不良用紙リサイクル活動を推進していきたいと思います。

安心・安全な環境で育った地鶏をまるごとさばき、無駄なく「生命」をいただく

愛媛県新居浜市の過疎集落で、地域活性化としての取り組みで生産されているブランド地鶏「媛っこ地鶏」。豊かな自然を生かし開発された食材(丸鶏)を生産者から直接購入し、すべて無駄なく調理し、いただくことにしました。

実際に届いた丸鶏を目の前にするとその迫力に圧倒されます…!

動画を参考に、苦労しながらも何とか部位ごとにさばくことができました。

余った骨の部分は煮込んで「鶏がらだし」にも活用し、その日はモモ肉を鶏鍋としていただきました。とにかく美味!でした。

他の部位も食べるのが楽しみです。

「媛っこ地鶏」の生産者さんは環境に負担をかけず、安心・安全な食材を提供していることはもちろん、地域の事業創出も目的としているとのことで、そういった姿勢は、生産者・消費者も含めた持続可能性のある取り組みであると思います。

また自分の手で食材を無駄なく調理することで食品ロス問題への意識、そして何より「生命をいただくこと」、そのありがたさを実感できました。

「ゼロウェイスト」宣言した徳島県上勝町を訪問した。リサイクル率80%を達成したことは素晴らしいですが大都市でのゼロウェイストの為に、適応したアプローチが必要だと感じました。

徳島県上勝町は消費と廃棄物管理のパターンを再考し、2003 年の町の「ゼロウェイスト」宣言につながりました。四月に上勝町を訪問し、ゼロウェイストの取り組みについて学び、住民の生活にどのような影響を与えているかを確認しました。

ゼロウェイストの施設(ゼロウェイスト・センター、ライズアンドウィン・ブルワリー、くるくるショップなど)はデザインの品質と一貫性で際立っています。そして、上勝町のリサイクル活動によって、驚異のリサイクル率80%を達成しましたという素晴らしい結果があります。

日本の大都市に住んでいる人々はトラックにごみを載せて、リサイクルセンターまで行くことが難しいと感じましたけど、人口の多いエリアでゼロウェイストを目指せば、製品のメーカーに影響が与えられるのではないかと思いました。

やきものの里を巡って、伝統を学ぶ、(愛媛県砥部町)

伝統工芸品の砥部焼の産地、愛媛県伊予郡砥部町を訪ねました。

今回の目的は、

①砥部焼のことを学ぶこと

②窯元に伺い、実際に食器を購入すること

③生活の中で食器を使ってみること

でした。

①砥部焼のことを学ぶこと

松山市内から車で40分ほどの場所に砥部町はあります。まず最初に訪れたのは、「砥部焼伝統産業会館」。こちらでは磁器以前の陶器を焼いていた時代から現代まで、砥部焼の作品が一堂に展示してあり、その時代時代の砥部焼を実際に見ることができました。江戸時代から砥部は「砥石」の産地で有名であり、砥石屑を原料に、磁器を生産し始めたというのが、砥部焼のはじまり。大正時代から昭和にかけては、東南アジアへの輸出も多くピークを迎えました。その後戦時下に入り統制がかかり、斜陽になったところに、「民芸」で有名な柳宗悦やバーナードリーチが、指導して、民芸調が主流になり、復活していったという歴史があります。

②窯元に伺い、実際に食器を購入すること

家族経営的な小さな窯元が多い砥部には、大小60以上の窯元があるようです。今回私が訪れたのは「中田窯」。

販売所と工房があり、販売所は非常に小さい間取りに、食器を中心に所狭しと砥部焼が置かれ売られています。

奥様「どこからですか?」

西村「東京からです」

奥様「おひとりですか?男性一人でくるのはのは珍しいね、料理しますか?」

という感じで、肩のこらない会話をしていただき、ありがたかったです。

お話をお聞きすると、(旦那様が)歳もあって、伝統的な砥部焼もつくりつつ、作りたいものを作る、と言っていろんなもの作っているのです、ということを教えてくれたり、

1月(2023年)に銀座の松屋で砥部焼の展示会にでるのです、、というような営業的な話もしていただきました。

■(店内の写真がないのが残念ですが)作品は食器が中心で、すっきり控え目で、普段使いしやすいものばかり、どれもほしくなりました。

③生活の中で食器を使ってみること

「中田窯」で購入したものを実際、家で使ってみました。砥部焼は「呉須」という青色が特徴で、地肌が少し「青み」がかっているのが特徴です。厚手でずっしりとしてますが、手になじみ日用使いにとても重宝しそうです。

■まとめ

今回砥部町を訪れて、まなんだのは「伝統」を継承する姿勢です。長い間培われた技術を、今の時代にあわせて変化させて、焼き物をつくっていくこと。購入した砥部焼を遣いながら、「伝統」を味わっていきたいと思います。

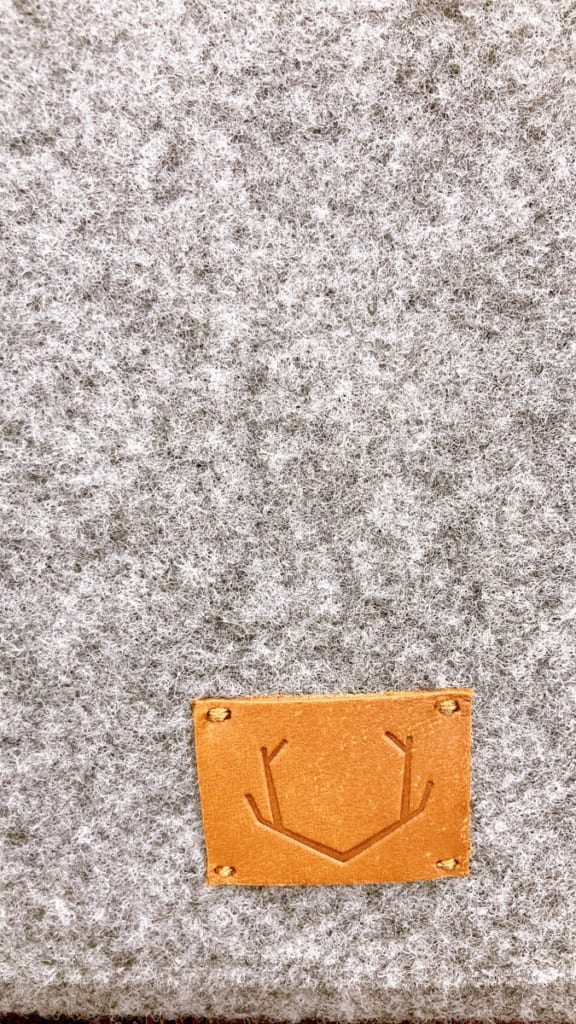

素朴さと高級感を同時に感じさせてくれるオフィス鞄

毎日使用する会社の鞄を、SDGsの給付金で購入させて頂きました。

全てフェルトで作られている鞄という説明で、ちょっと変わっている素材を使用している点に惹かれて、サイトを眺めていました。

サイトの中で、「フェルト工場で余ったフェルト破片を使用している」点はもちろんSDGsにつながっていますが、「地元の職人とのコラボレーションを行うことで、地域に根差したミニマムな世界観を体現している」点が、私にとっては非常に魅力的でした。

エストニアという、行ったことのない街で、地域に根ざして活動をしている職人の方の作品を私が使う。

そう考えると、なんだか少し神秘的に思えて、より貴重な物のように感じ、購入しました。

実際届いてみて、びっくりしました。

フェルト生地ではあるものの、とても頑丈に作られており、またカバンの取っ手は柔らかな革が使われており、非常に高級感を感じられる鞄になっていました。

この鞄は、これから毎日会社のお供になるわけですが、そのための存在だけではなく、手にする度に、この鞄が造られた背景、この鞄を作って下さった職人さん達を思い出させてくれる存在でもあります。背景や職人さん達を思い出しながら、感謝の心を忘れずに、この鞄と過ごしていきたいです。

SDGsに取り組むスポーツ事業とサポーター

SDGsの取り組みについて考える中で、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)のJ1参入プレーオフ決定戦の観戦に行ってきました。

スタジアムには毎試合数千〜数万の観客が集まるので、当然ながら非常に多くのごみが出ます。

今回決定戦が行われたサンガスタジアムでは各所に分かりやすくエコステーションが設置され、紙類・ビニールプラスチック類・ペットボトルとごみの分別が行われていました。

またスタジアム前広場ではごみの分別だけでなく、スタジアムグルメで使用する食器類をリユースできるものにして回収も行っていました。

サッカー観戦での私の楽しみの1つにスタジアムグルメがありますが、それぞれの地域の特徴がよく出る部分でもあります。その土地で育てた畜産物や収穫した農産物を使用して地産地消を目指している出店も多く、そういった部分でもSDGsに貢献していると言えます。

この日は九条ネギをたっぷり使用したホットドッグをいただきました。持ち運び用のパックも袋も紙製で、プラスチックごみ問題への取り組みも窺えました。

残念ながら私の応援クラブは決定戦まで勝ち残れませんでしたが、クラブが掲げる「子供達に夢を!」「100年続くクラブのDNAのために。」の理念を胸に、今後もSDGsを支援するJリーグとそのクラブが根ざす多くの地域の発展をサポーターとして応援していきたいと思います。

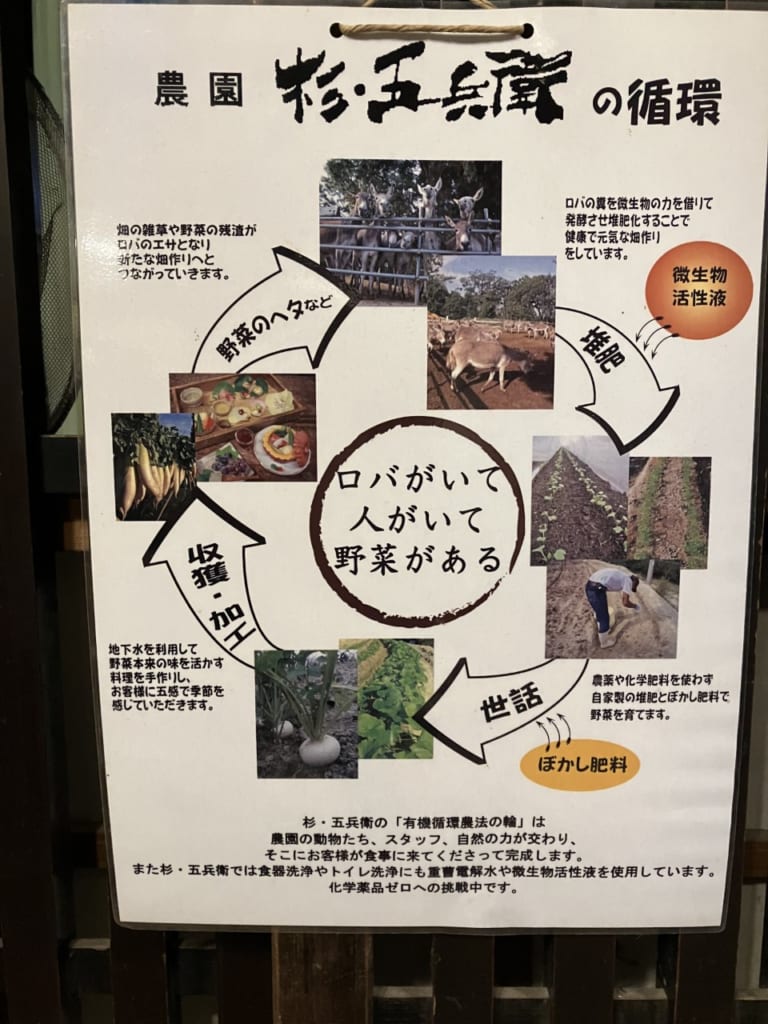

農家直営 農園料理店での食事を通じ、地産地消や有機循環農法について考える

SDGsの身近な取組みのひとつ「地産地消」という考えに興味を持ち、

地元農家が「有機循環農法」により育てた野菜を農園料理としてふるまう

農家直営の店「杉五兵衛」へ行ってきました。

「自然を生かし、自然に生かされる」という農園主のモットーのもと、

有機循環農法により大切に育てられた野菜や果物は、普段食べるものよりも

味が濃く、元来野菜を好まない私でも大変美味しく感じました。

有機循環農法(家畜の糞→堆肥→野菜の生育→農園料理→残滓→家畜の餌→家畜の糞…)は、

昔ながらのスタイルともいえる循環ですが、これこそ本来のあるべき姿であると感じました。

地産地消の取組みは、農産物の輸送にかかるエネルギーを抑え、

環境負荷を軽減するだけでなく、生産者と消費者が恵みあう関係をつくり出し、

持続可能な地域社会の構築につながるものであることを学びました。

また今回の体験を通じ「大阪エコ農産物」という存在を知りました。

「大阪エコ農産物」とは、農薬、化学肥料の使用を半分以下に抑え、

大阪府内で栽培された農産物のことを言います。

販売店は大阪府内に多数あり、私の住む地域でも比較的手軽に購入できることを

初めて知りました。

試しに季節の野菜(里芋、バターナッツかぼちゃ、柿)を購入してみました。

地元の伝統品種で希少品種と表記のあった里芋は、柔らかく、ねっとりとした食感で、

また買いたいと思う逸品に出会うことが出来ました。

これまで意識しなかったSDGsへの取り組み「地産地消」に目を向けたことにより、

様々な体験や発見をする良い機会になりました。

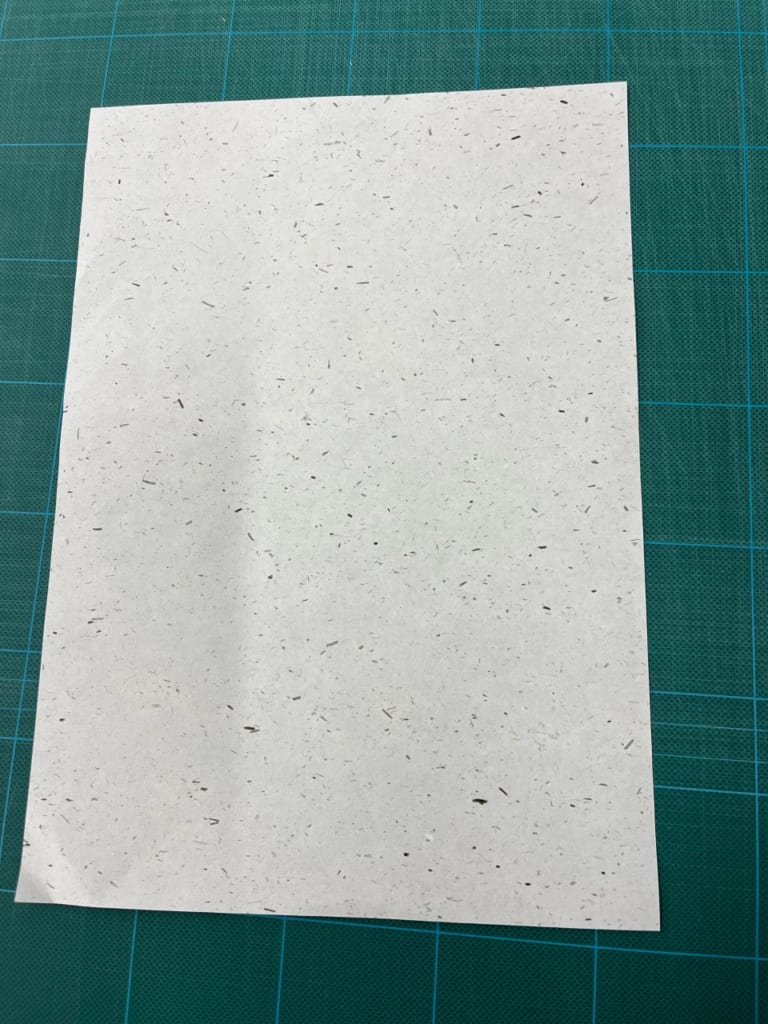

不要となった紙をアップサイクルさせる製紙会社へ見学

日常生活においても我々の仕事としても、日々大量に使っては捨てている紙。

分別回収などによってリサイクルされていることは何となく知っていたけど、実際にどういったプロセスで紙が集められ、新たに紙を作っているのかを知るために、大阪府泉南市にある山陽製紙さんの工場へ見学に行ってきました。

まずは集められた紙を水と攪拌して溶解処理し、段階的に異物を除去して、原料となる「古紙パルプ」を作ります。

それらを原料として、鉄・電線など資材の梱包材や米袋の口縫い部分に使用されるクレープ紙などを製造していました。

またこの会社では工業用製品のほかに、製品の特性を活かしてレジャーシートや靴の消臭シートなどのオリジナルプロダクトも開発していました。

そしてこの工場では、紙製造において使用した水を、活性炭ろ過方式の排水処理設備を用いて、取り入れた水の水質に近いレベルまできれいにする処理を行なってから排出しています。

一度不要となった資源が、また新たな資源を作るための原料となって、自分たちの生活を支えている。それは紙だけではなく、プラスティックなど他の資源においてもそうだと思います。

そういった日常生活では目に見えない資源循環のプロセスを知ることによって、自分たちの足元を見つめ直す機会となりました。

1歳の誕生日に、アイディア次第でずっと使える「MODU」をプレゼント

MODUは、柔らかいブロックにバー・車輪を組み立てて遊ぶ、デンマーク発の知育おもちゃです。

「想像して→組み立てて→遊んで」というプレイループのなかで、楽しく成長できるところが魅力です。

今回は娘がはじめて迎えるお誕生日に、せっかくなのでずっと使えるものをプレゼントしたいと思い、MODUを購入しました。

1歳になる頃、娘はちょうど捉まり立ちを始めていました。

10ヶ月で10kgという比較的豊満なボディだったので、すこしゆっくりめの立ち上がりです。

なので、そろそろ手押し車を用意して、歩行のサポートをしてあげたいなと思っていたのですが……ちょっとしか使わない(だろう)ものにしては……高いし嵩張る!

何か良いものないかな〜部屋に置いていてもガチャガチャしないものがいいな〜。そんな風に出会ったのがMODUでした。デザインもシンプルでとっても好きです。

そして誕生日当日。

いざ届いてみると、0歳から6歳まで、成長に合わせた使い方がBOOKで紹介されていて「“わくわく”と“ひらめき”が詰まっている」!そのコピーに偽りなし!いろいろ創りたい気持ちを抑えつつ、まずはやっぱり、いま必要な手押し車を組み立ててみました。パーツも多くなく、BOOKを見て組み立てるだけなので、ものの1分で完成です。

娘も大興奮でした。「行ける!わたし、どこまでも行ける!!」という感じで、汗だくになりながら歩いていました。

結局、すぐにひとりで歩けるようになったので、案の定というか手押し車は2週間ばかりで勤めを終えました。

その後は、手の使い方が上手になる頃には穴に棒を挿して遊んで、ひとりで座れるようになった頃にはテーブル&ベンチとして使って。1歳半になる最近では、水回りの踏み台にしたり、キャスターをつけたパーツで蹴り進むおもちゃになったりしています。

子どもと一緒に成長していくおもちゃ「MODU」。次はどんな風に使おうか(使ってくれるのか)、娘の成長ともども楽しみです。

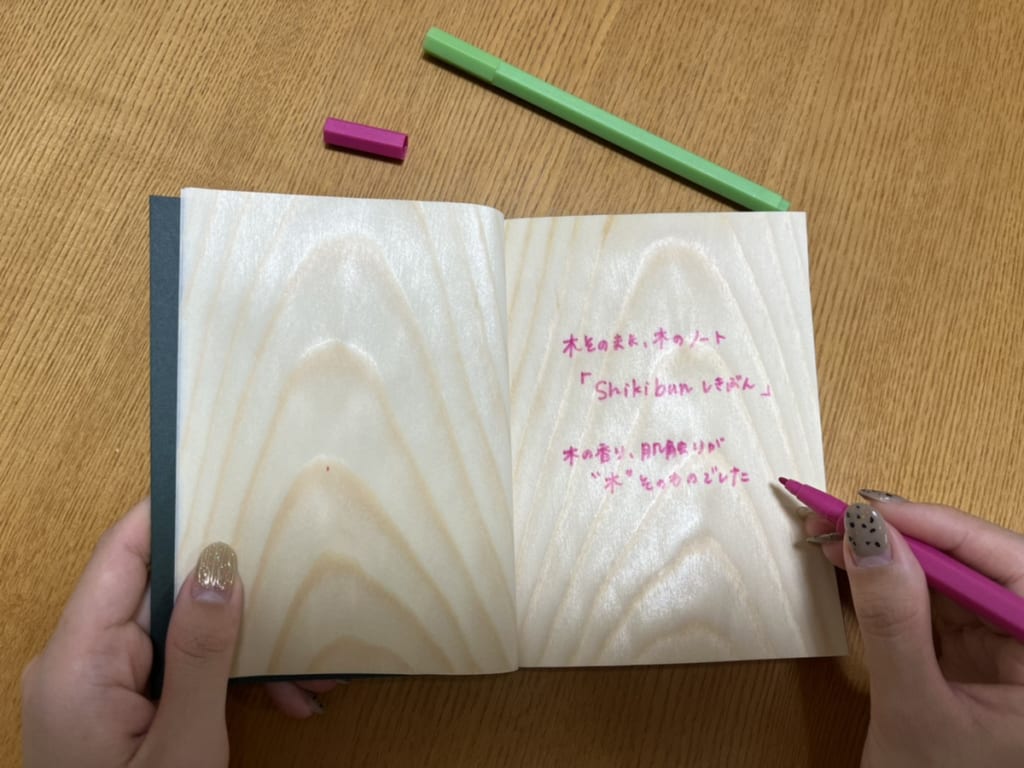

木のノートから学ぶSDGs

普段生活の一部として、何気なく使っているノートについて考えてみました。

本来ノートに使う紙を作るためには、木を粉々にし繊維を抽出、異物を除去して漂白して…など本来たくさんの工程が存在します。こちらのshikibun(しきぶん)は、木を薄く削ったものを製本して作ったノートです。

1ページごとに異なる年輪が見え、木のあたたかさと木の香りが感じられます。また、木そのものなので、月日が経つと色味が変わることもあるそう。木も生きているんだということが実感できます。

再生可能である木は適切に使っていくことが大切です。ノート一つを買うにしても、環境に優しいものを選んでみるのもいいですね。